葡萄园中的“魔鬼”

本杰明·富兰克林曾经说过:好的葡萄酒证明了上帝希望我们幸福。那么,根瘤蚜的出现则证明了魔鬼的存在。

这种葡萄藤的不治之症,于150多年前席卷了整个欧洲,如黑死病般令人束手无策。它颠覆了传统的葡萄种植理念,整个行业因此被重新洗牌。

1863夏季的某日,在法国罗纳河谷南部的一个葡萄园内,农场主发现部分葡萄藤的叶子如遭受旱灾一般开始发黄、枯萎,整个葡萄园失去了往日的生机。正当农场主一筹莫展时,同样的事情在法国南部无数庄园中反复上演。

此时,牛津大学的昆虫学家和生物学家JO Westwood收到了一份布满了淡黄色的小虫和虫卵的枯黄叶子。作为第一个见到根瘤蚜真面目的人,Westwood教授并没有意识到它们将对整个葡萄酒行业带来毁灭性的打击。

被根瘤蚜虫感染的葡萄叶

图片来源:Entomology & Plant Pathology,

Oklahoma State University

1867年,类似情况在波尔多出现。

1870年,勃艮第沦陷。

到了1889年,法国葡萄酒年产量不到鼎盛时期的三分之一,从85亿升降到了23亿升。在找到切实有效的办法前,受到感染的葡萄园只能被付之一炬。秉着”宁可错杀一千,不能放过一个”的原则,一些即使有着较强抗病能力的植株也没有逃过一劫。

而西班牙,由于产区之间较远的距离天然阻碍了根瘤蚜的快速传播,使得大爆发的时间相比法国要晚上了12年。

一些离波尔多较近的产区,比如里奥哈(Rioja)、纳瓦拉(Navarra), 顺理成章地吸收了从法国“潜逃”而来的酿酒师和他们先进的酿造理念,从而带动了整个国家葡萄酒产业的突飞猛进。

相反,意大利并没有受到酒神的庇护。根瘤蚜的出现,让当时就不景气的葡萄酒行业雪上加霜,连基安蒂(Chianti)这种经典产区都处于崩溃边缘。

许多酿酒师,将目光放到了葡萄酒刚刚开始萌动的新世界,比如美国的葡萄酒教父罗伯特·蒙大维(Robert Mondavi)也在这个时节上,随父母举家从意大利移民到了美国。

不过,值得一提的是,这只魔鬼似乎只和上帝的佳酿作对,迄今为止并没有发现除葡萄藤以外的农作物受到根瘤蚜的影响。

“魔鬼”的真身

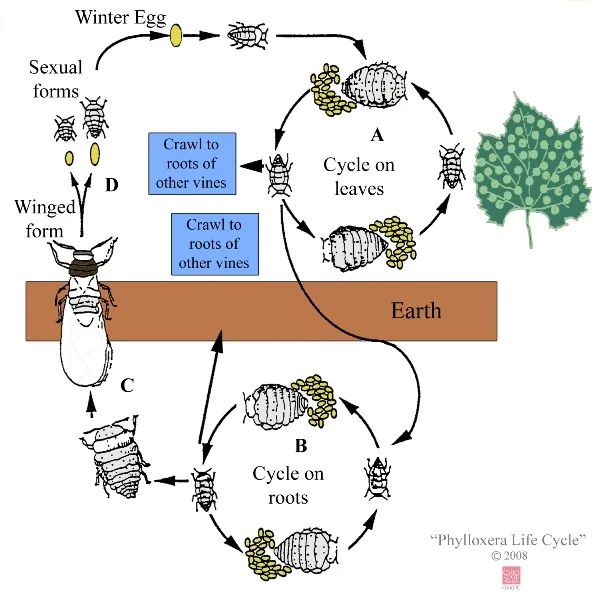

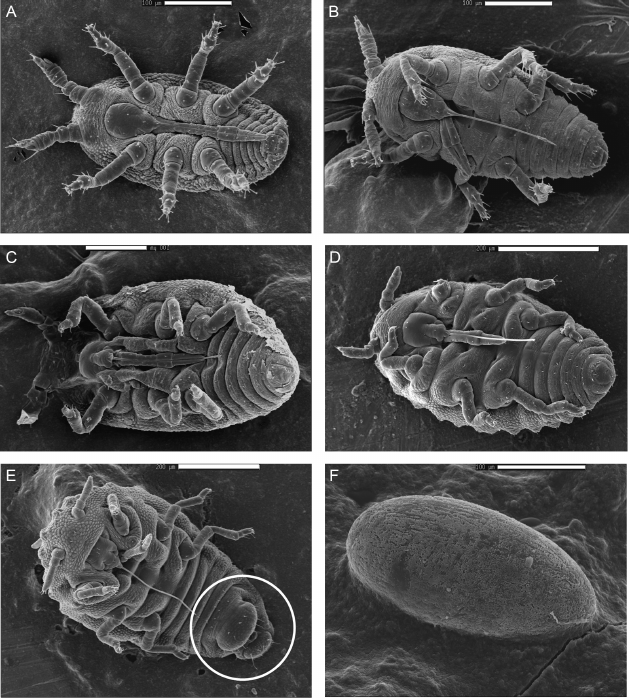

根瘤蚜是一种蚜虫,有些可以生出一对翅膀,成虫体长不超过1mm,夏天呈淡黄色,到了冬天转而变成棕褐色。

成年的雌性根瘤蚜,可以进行无性繁殖,每年在根上或者叶子上产下200枚左右的虫卵。一旦卵孵化为幼虫,它们就会有一段暗无天日、啃食根须的日子,这是它们的极乐盛宴,也是葡萄藤临死前的酷刑。

魔鬼”的成长日记

图片来源:A Scientific Basis for Risk

Analysis of Grape phylloxera

之后,细菌和真菌会入侵葡萄树被啃食的伤口,致其根须肿胀与腐烂,最终失去摄取水分与养分的功能,呈现出类似受旱的症状,严重影响葡萄的产量和质量。不出三年,这样的葡萄藤就投入了死神怀抱。

显微镜下的根瘤蚜,甚至有点憨态可掬

图片来源:The Biology, Physiology and Host–Plant

Interactions of Grape Phylloxera Daktulosphaira vitifoliae

新大陆?故乡!

魔鬼到底从何而来?让我们来到数百年前才被发现的新大陆。由于航海技术的发展,北美作为殖民地,为欧洲提供了数不尽的资源与财富。

进入蒸汽时代后,大型船只可以更快地跨越大西洋,大陆间的货运日渐频繁。一些新大陆的动植物标本被运回欧洲展出,包括19世纪50年代的一批美洲葡萄藤,被送到了英国皇家植物园(Kew Garden), 依附在上面的根瘤蚜从此登陆欧洲。

根瘤蚜的传播途径可谓是无孔不入,任何东西只要是沾过含有根瘤蚜的土壤,都可能成为传播的媒介,包括水源、承载工具、农具乃至于染病葡萄园的“过客”:人、动物都可能成为“帮凶”。

即便是没有外力协助,根瘤蚜种群自身也能每年向外扩张100米以上。在不吃不喝的情况下,一只成年的根瘤蚜可以存活8天左右,可为“长途旅行”做好准备。

正式宣战

刚开始,人们试图通过一些“传统”的方式来对付被感染的植株,比如水淹或者熏蒸土地,高墙物理隔离,或者大量使用杀虫剂。然而,不仅见效甚微,还严重破坏了葡萄园的生态环境。

当科学无法解决问题时,当时的人们又将目光转向了玄学,请唱诗班在葡萄园里吟唱圣歌;或者让鼓号队演奏类似于今天的重金属摇滚,希望可以把根瘤蚜给震走;甚至有人在葡萄藤下放置蟾蜍,企图化解灾难。

但最后,葡萄藤依然难逃成片惨死的命运。

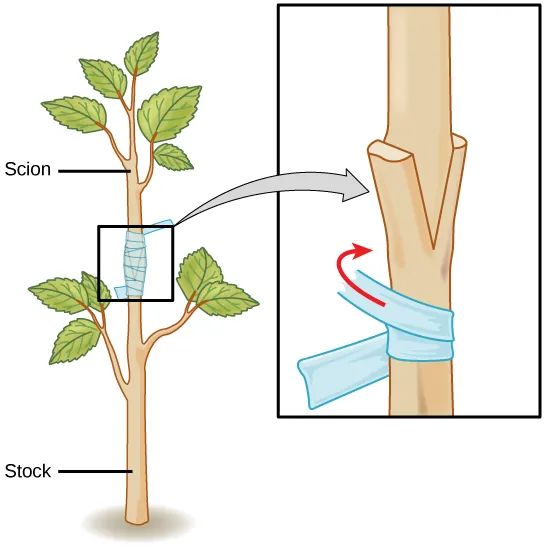

濒临绝望中,有人想到了嫁接术:将欧洲种的葡萄(V. Vinifera,比如赤霞珠、西拉、美乐、长相思、雷司令等)枝干连接到美国种的葡萄(主要是V.Riparia和V.Rupestris)根茎上,这样就可以利用砧木的抗虫害能力延续作物的生命力,同时又可以让接穗结出美味的果实。

这里补充一句,美国种虽然生存能力强,酿造的酒却充满着异味甚至狐臭,几乎难以下咽。而嫁接术巧妙地将欧、美洲两大类葡萄品种的优势完美结合在了一起。

给欧洲葡萄树“续命”示意图

图片来源:Lumen Learning Natural

and Artificial Asexual Reproduction | Biology for Majors II

不过,嫁接并不是抵御根瘤蚜的唯一途径。

有些土壤种类对根瘤蚜来说先天不“宜居”,比如沙土和板岩能限制他们繁殖与传播,所以在西班牙南部、西西里岛(Sicily)、摩泽尔(Mosel)等产区依然可以发现一些没有经过嫁接的老藤;

另外,天然的地理隔阂也可以阻挡根瘤蚜,比如希腊的圣托里尼岛(Santorini)位于爱琴海中央,是欧洲为数不多未受到根瘤蚜影响的产区;而智利作为新世界的葡萄酒大国之一,因其四周的海洋、沙漠、山脉,是至今尚未被根瘤蚜涉足的净土。

澳大利亚则结合了以上两种优势,四面环海,许多产区又富含沙土。所以即便1877年根瘤蚜首次在吉隆(Geelong)产区被发现,也没有造成毁灭性的打击。

以南澳为例,有74%左右的葡萄藤未嫁接,并可以寻觅到不少藤龄在150年以上的始祖老藤。

澳大利亚也非常珍惜这一成果,对根瘤蚜有着一套非常严格的管控体系。

首先,对新种植的葡萄藤都鼓励使用抗根瘤蚜的砧木,政府会对嫁接提供指导和帮助;第二,奉行“进不带来,出不带去”(Clean come, Clean go)原则,确保进出葡萄园的车辆、农具乃至每个人的鞋底都经过消毒;第三,严格监控每片葡萄园。

欢迎光临根瘤蚜先生的家

图片来源:Facebook

@McLaren Vale Sea & Vine Festival

斗争后的复盘

根瘤蚜既是魔鬼,也是上帝给予的机会与考验。

百余年来,葡萄酒人在与根瘤蚜的斗争中,对土壤、病虫害以及砧木有了更深的了解;整个行业也由法国的一家独大,变为了如今的百花齐放。

我们深信,前路漫漫,没能杀死你的一切,终将使你更强大。