二月末的最后一天,忽然发现这样一条信息在朋友圈炸开:

刘琳,首位中国籍女性葡萄酒大师诞生!

随后,吕大师挂帅的归普教育发了一篇关于“蘑菇姐”刘琳十分有趣的采访。看完这篇,按捺不住想要敲一篇人物专访,给大家聊聊这位“有故事的女同学”。

想了解更多资讯的童鞋,扫码购买新一期杂志吧

所以在某个晚上,我忐忑地码了封邮件给她。没想到的是,日常忙着带娃、烹饪、做陶器、跑各个山头找牛还有在森林里摘蘑菇的她,居然很快就回复我,并通过了我的微信。

知道蘑菇姐发给我的第一条信息是什么吗?是她可爱宝宝的照片!当时就给我萌得不要不要的。身兼新晋葡萄酒大师和新晋萌宝妈妈双重身份的她,日常好玩的故事真的太多了!准备了很多问题想要跟“蘑菇姐”聊,该从哪开始呢?

刘琳(Liu Lin MW):

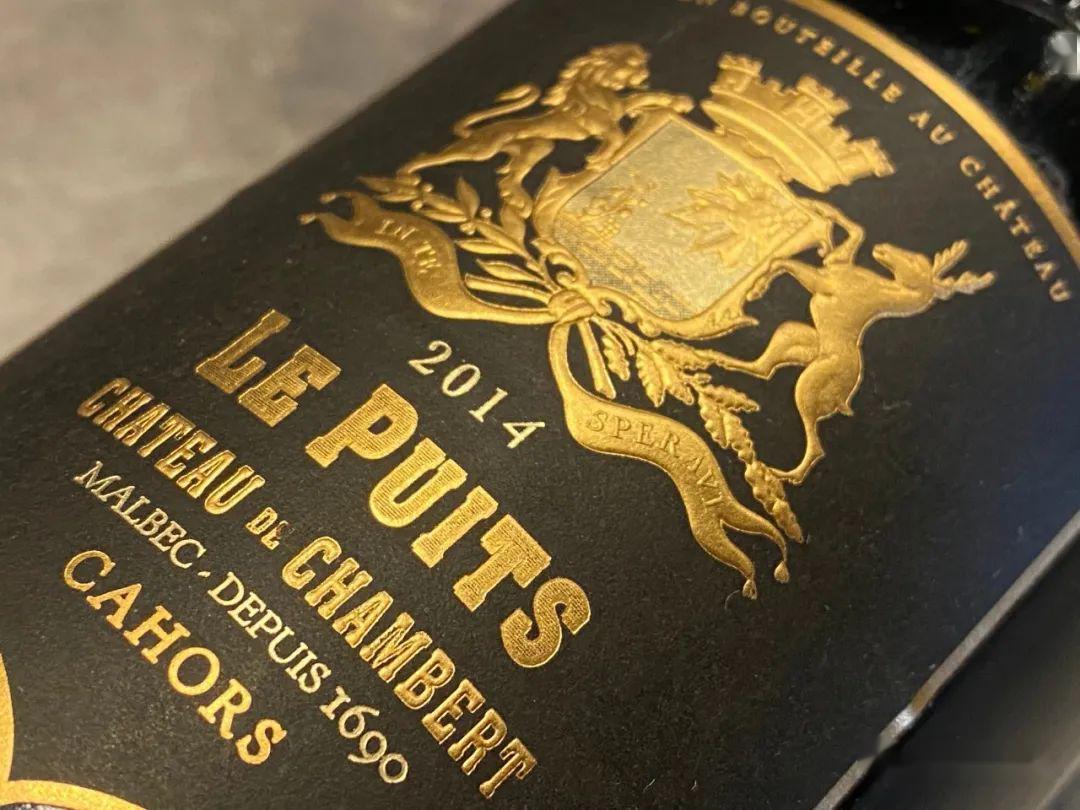

葡萄酒大师(Master of Wine),英国阿伯丁商学院全奖MBA毕业;常驻法国卡奥产区(Cahors),与丈夫一同经营产区的生物动力法名庄Château de Chambert(香贝古堡)。

成为大师后:

自己没什么,奶爸却哭了……

这两年来采访过不少葡萄酒大师,每次采访时我都会问一个很俗,有点没话找话意味的问题: 当你获知自己通过考试时第一时间有啥反应呀?都做了什么呀?

每次大师们的回答也挺一致的:当然是开酒庆祝啊!也对,碰到这么高兴的事,正常反应当然是第一时间狂吼着清空自家酒柜啊!

Chateau de Chambert 的酒窖/图片来源: 香贝古堡官网

本来我也对这个问题失去了兴趣,但想到刘琳家就是开酒庄的,清空酒窖好像不太现实……也许还能问到些别的东西呢?是的,确实挺不一样,她说其实也没啥狂喜的心情,就感觉一阵轻松,转身拥抱了一下守在旁边的奶爸和娃。自己很平静,反倒是奶爸的眼眶湿润了……

内心拷问 了一下自己,碰到这情况能像她一样平静吗?大概率是不能的。这种平静常常出现在很多学霸型人物身上。她/他们早就对结果有把握,自然没啥狂喜。圈内的好多朋友都预测刘琳去年就能拿下葡萄酒大师头衔,可当时的她却有了意外惊喜——小宝宝的诞生。虽说小宝宝的到来打乱了计划,但也不过是将通过考试的惊喜延后了些。事业家庭双圆满,说是人生赢家实在不为过。

少庄主刘夏来

在刘琳回复我的那份长长的邮件中,我看到了她在成为葡萄酒大师的路上,经历过很多人都曾有过的故事——来到法国前没怎么喝过酒,到了法国后做了一年的葡萄酒出口,虽然她有着朋友们照顾的生意,但也忧心自己什么都不懂心里不踏实,就自学了WSET三级课程。

跟我们很多人一样,刚学酒时就喜欢买买买,抱着几十瓶酒回家就对着课本喝。刚开始并没有一见钟情,感觉很多葡萄酒又酸又涩的。三级课程后,她觉得并没有学到太多东西,又继续到奥地利攻读WSET Diploma。

在庄主Aubert de Villaine陪同下参观罗曼尼·康帝酒庄

刚上WSET Diploma课程的时候,“基础薄弱又特别努力”的她,意外地被校长赏识而破格安排去学了一个fine and rare wine的课程。这是什么样的课程呢?能上这样的课程基本就跟中了彩票没什么两样:1961年份波尔多五大一级庄,Dom Pérignon P2的垂直,一堆DRC之类的,就连1962年的Vega Sicilia Unico都只能挤在餐桌上喝!在各种好酒的狂轰乱炸之下,用她的话说:感觉就像终于打通了任督二脉。

再后来,她跟从法国著名酒评家Michel Bettane学习品鉴法国酒。而更让人羡慕的是Gérard Basset和Andrew Jefford二位超级大师也在这些年里一直给予她帮助。刘琳末了还特意强调:我觉得我之所以今天还在这个行业里,跟我这些非常幸运的际遇分不开。

幸运吗?也许是。

我们写过很多大师的故事——她/他们的经历也许会让部分读者觉得:每位成为葡萄酒大师的人,有着不可复制的天赋和幸运成分。 但我想说的是,这样的看法肯定是不全面的,因为没有她/他们为了葡萄酒这份兴趣一往无前死磕的努力,别人也不会看到她/他们身上的“幸运”和“天赋”呀。

她的下一个大师头衔,

居然想要这个……

按吕大师说的,蘑菇姐是杭州姑娘,在上海和香港做过投资咨询,2005年拿了全奖去英国读了MBA,后来到一家苏格兰威士忌公司任总经理,随手把公司业绩翻了几番后,毅然为了爱情来到了法国……

香贝古堡的苏格兰高地牛/图片来源: 香贝古堡官网

后面的事情大家也知道了,刘琳跟本为大巴黎IT业精英的先生一起,在法国西南部的Cahors产区经营着一家酒庄:Château de Chambert,这可是被一众大神点赞的生物动力法名庄呀!

据她透露,经营这家酒庄日常最操心的就三件事: 牛跑了,牛又跑了,牛又双叒叕跑了!刘琳家里养的几头苏格兰高地牛,天性不羁放纵爱自由,没事就爱跑山头。她们村子的日常娱乐活动便是到附近各个山头找牛,所以继因热爱摘蘑菇而获得“蘑菇姐”头衔后,刘琳又获得新的职称:”Cow Tamer”(驯牛师,而且跟蘑菇姐往来的邮件中她真的写着这个头衔!)。

跟刘琳聊日常是很欢乐的部分。她的兴趣真的很多,绘画、烹饪、园艺、陶器,不说你可能不知道,她玩无动力帆船,拿到船员证已经十几年了!现在还想着等娃大一点后,考到船长执照然后带着一家人去海上看日落。在她这么多爱好里面,葡萄酒是已经到了业内巅峰了。我是特别好奇她会在哪方面再拿一个“大师”头衔,而她的回答居然是: 也许会是星象学!

这答案超过了我的认知范围,一时间竟不知该说啥。她说其实之前一直也不怎么信,但最近却对这些常人眼中怪力乱神的东西也开始不排斥,还挺有兴趣深入了解下。这在英国有成熟的体系,传说中读到顶也跟读MW一样花精力呢。另外呢,她还想花多点时间积累点植物的知识,希望更多地用自然的方法解决葡萄园里可能会遇到的疾病。至于其他的爱好嘛,就留着解闷,随意一些。

与自然相亲

也许我跟大神之间的距离,缺的就是这份什么好玩的都想试试,还能爬到该领域巅峰的能力吧。不知道大家有没有留意到,她的很多兴趣,都十分地亲近自然。

嗅觉功能强大的松露猎人

“自然”而然地,我跟她也聊到了Château de Chambert,聊到了生物动力法、“自然派”这些在国内被讨论很多的话题。对于刘琳来说,她并不愿意将生物动力法归类于“自然酒”一派的,原因在于“自然酒”定义、规范的缺位。所以她也仅从生物动力法本身去聊。记得之前我在写关于自然酒趋势的文章时,我还参考过她在2012年所写的,对自然农业思考的文章: 《重回农耕:葡萄种植业的返璞归真》。里面的数据很详实,重要的是由这些数据本身所引发对自然耕作需求的思考,建议对这方面感兴趣的朋友都可以找来看一看。

可能很多人会觉得生物动力法是种“玄学”,但对刘琳而言,她并不赞同将其宗教化或者仪式化。“生物动力法就是自然科学的一种,更重要的是将其活学活用,因地制宜。其实对中国消费者来说,对生物动力法的接受是有先天文化优势的,比如我们的农历、中药等概念就有助于理解生物动力法的一些内涵”。

香贝古堡的葡萄园/图片来源: 香贝古堡官网

刘琳看来,欧盟有机种植/酿造的法规基本是做减法,不能用这个那个,而寻求工业合成农药的有机替代品; 生物动力法则是在有机耕种的基础上做加法,更讲求生态环境的整体和谐,以及效用的长期性,使得葡萄园保持自身抗体的活跃程度和免疫能力升级,以应对常见病虫害,提高果实品质,甚至是极端气候带来的一些非常规挑战。

此外, 她觉得生物动力法的认证也很重要,是对消费者的承诺。目前的生物动力法认证机构有Demeter和Biodyvin。前者针对所有农产品;而后者仅限于葡萄酒,并有更为严格的标准。除对酒的品质有要求外,特别强调必须是100%的葡萄园都使用生物动力法才会被允准,杜绝了一些酒庄要赶时髦,拿出一小块土地做生物动力法,然后做宣传时模棱两可,让消费者误以为整个酒庄都是生物动力法的现象。现在被Biodyvin认证的酒庄全世界也就百来家而已。

来自纯石灰岩土壤的酒庄单一园:Le Puits(甘泉园)

/图片来源: 香贝古堡官网

言语间,会感受到刘琳对大自然十分迫切的保护欲。她觉得: 工业社会发展到了一定的程度,会制造出一种人类无所不能的假象。其实自然界的很多现象我们还不够了解,或者在知识的传递过程出现了断层。她举了一个例子:当年根瘤蚜虫病(相当于植物界的新冠病毒)席卷欧洲的时候,许多存活的葡萄藤也都被拔掉了,这是非常令人痛心的,因为我们损失了很多极其有价值的研究标本。

“放眼现在整个农业,依赖于工业化的耕种模式保证稳定的产量,就其社会经济原因无可厚非。但同时,这种模式也阻碍了很多的其他可能性。在全球气候变化,病毒迁徙的大环境下,我们应该积极地探讨不同理念下的多样性,既要不停地探索和运用已知科学,也要相信自然自有答案等我们去发现”。

不为虚荣的美味折腰

不因专业的骄傲盲目

聊着聊着就往特别专业的方向走了。对一样东西学得越深入,往往就越难脱离专业的语境。

从很多年前我给果壳这样的科普平台写稿子开始,这一点感受就特别深。还好当时对接的编辑都是搞科研出身,也很懂大众话语的人,即使每次交稿都被改得面目全非,但确实意思表达到位,还很有趣。一直到加入《葡萄酒》杂志这样的专业垂直媒体, 我们团队也一直在思考,怎么把葡萄酒介绍得更有趣些。

聊到这话题,刘琳认为,人们选择饮用葡萄酒有各种不同的动机,而葡萄酒本身又极其丰富多样,仅仅按照这两个因素,就可以排列组合出纷繁复杂的可能性,形成不同的偏好。但偏好是非常个人的,没有对错。

“而作为从业人员,首先会积累相当的专业知识,面对消费者时可能有倾其所学的冲动,效果也许适得其反;其次我们的喜好也会因专业训练受影响,比如酿酒师之间经常自嘲有’cellar palate’(酿酒师的口味),跟大众的喜好常常相去甚远。

最后一点,即便是专业人员,我们也会有不同的好恶,跟餐饮习惯和文化背景等等都有关系。所谓的专业,有可能筑起一道和普通消费者之间的隐形壁垒。如何把握自己的切入点,跨越这道壁垒,是我们都需要思考的问题。张弛有度才是另一个层面的专业度”。

香贝古堡及其生物动力法耕作的葡萄园

/图片来源:香贝古堡官网

而蘑菇姐也在一直在思考,怎样可以让更多人了解葡萄酒有趣的地方。 在新兴市场,葡萄酒常常成为特定社会阶层的符号之一,走平民化可能是一条值得探索的平行道:“即便一些专业人士不太待见的网红身上,也有很多值得学习和借鉴的经验”。另外,她还跟我分享了《物种日历》这个科普号,这种专业做科普的平台,既能保持专业度,还能把复杂的事情说得简单有趣,确实很值得我们去学习。

物种日历的小卡片/图片来源:网络

但触动我的是,这份思考中对读者,对消费者所秉持的用心态度。我读过刘琳发表于2012年的一篇对葡萄酒大师Gérard Basset(1957-2019)的专访,我套用了里面一句话作为这小节的标题: 不为虚荣的美味折腰,不因专业的骄傲盲目。这也是刘琳在采访中一直给我的感觉,这是攀登领域高峰所需要的心态。

MW/ MS 大师的故事

João Pires | Debra Meiburg | Darius Allyn | Roderick Smith | Robert Geddes | Sarah Heller | Jasper Morris | 张藯萱 | Justin Howard-Sneyd |

WSET Diploma的故事

| | ||

酒庄庄主和酿酒师的故事

| |

行业人物志

| | |

文、编 | 梁同正

非特别注明图片来自于刘琳MW

© 版权声明:本内容版权归《葡萄酒》杂志所有,