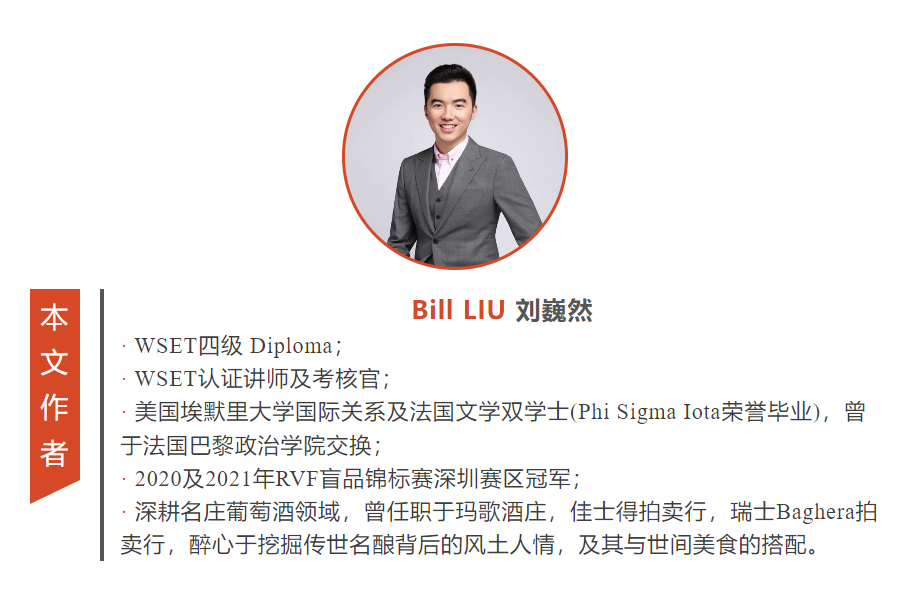

This article is only available in Chinese.

说到近期餐饮界最热的话题,勃艮第葡萄酒和高端日料Omakase必定榜上有名。尤其是后者,在某“中餐日作”餐厅的话题引导下在全网频繁出圈,引发了广大群众的调侃及热议。吃瓜群众们两极分化的看法咱不好评论,但如果我们用学习勃艮第酒的思维去尝试解读一下,整个格局仿佛就打开了!!

PS: Omakase指的是厨师发版,类似米其林高星西餐厅里的 “carte blanche”,即主厨根据当天的食材自行为食客安排菜单,也因此把精细高端的食材和主厨个人技法的重要性推向高位。篇幅所限,本文讨论的范畴将集中在以顶级鱼料为核心的Omakase寿司/怀石料理。

在学习勃艮第葡萄酒的过程中,大家一定非常熟悉“天,地,人”的概念。今天,我们也试着用这三个点来掰扯一下高端日料Omakase!

靠天吃饭的产物

无论是酿酒的葡萄,还是用以料理的鱼料,都是看天吃饭的产物。在风调雨顺的年份,自然能做到产量和质量齐飞的理想状态。在不走运的年份,仍想确保最高质量,sorry,那只能靠钞能力了。

在勃艮第世界里,由于天气恶劣而悲壮减产的故事可谓多不胜举。早有凄惨凋零的2004年份,我们尊敬的Leroy老太太被迫将产量可怜的各大名田混酿,做成“扮猪吃老虎”的村级和大区酒。

在离我们更近的2016年,勃艮第遭遇了灾难级的冰雹,其中传奇的白酒之王Montrachet特级园更是哀鸿遍野,几大地主家的“余粮”甚至无法酿足一桶酒。于是,便有了传奇的7家名家(包括DRC, Leflaive及Lafon等)合作的仅此一次的合体作品。

而在日料的世界,由于全球气候变化,过度捕捞,全球的渔业早已受到不同程度的打击。其中一个著名的例子便是去年年底,高端日料店必备的北海道海胆由于赤潮的影响,受到了腰斩性的减产,导致价格飙升。

北海道产的海胆向来以一骑绝尘的甜美感和奶油般顺滑的口感闻名全球。据不乐观的预测,在本世界中叶,北海道海胆可能将绝迹。

对于产地溯源的极致追求

千百年来,勃艮第人把产地溯源的细分研究做到了极致:根据风土条件和潜力,将大大小小的地块依次分成了大区级(Bourgogne),村级(Village),一级园(Premier Cru)以及金字塔尖的特级园(Grand Cru)。

在酒农的眼中,每一个地块都是单独的生命体,拥有其独特的风格和魅力。比如隔着一条“小马路”的康帝园(Romanée-Conti)和大街园(La Grande Rue),有着截然不同的风土条件和几十倍的差价。莫尔索村唇齿相连的两大扛把子“超一级园”Perrières和Genevrières,也是一刚一柔的两种诠释,拥有各自的粉丝群体。

有了对勃艮第的地块认知,理解食客对于鱼料的产地的执著就容易多了!就拿大家都熟悉的金枪鱼来说,秋冬季的大间AOC(位于本州岛与北海道之间津轻海峡)公认是最有名的“Grand Cru”,且其身价也比邻近的 “cru”高出一截。

鱼群以该海域的肥美海鲜为食,加上当地港湾独特的微气候,因此鱼的脂质丰厚口感油润。但就像勃艮第一样,最有名的“ Grand Cru”不一定最适合每个人,比如就有爱好者更喜欢春夏季的胜浦AOC(位于南日本),虽然丰腴程度稍逊,但更突出清爽和细腻的口感。

人:从幕后到幕前的重要力量

“左岸五大庄喝得多,大家叫得出背后酿酒师的名字吗?持续性打卡的那家粤菜馆,你能叫得出主厨的名字吗?”

不知道大家有没有发现,勃艮第和高端日料Omakase都在各自领域把“人”的价值推到了幕前,让消费者们更近距离地了解背后主理人的哲学理念。

在我们心爱的勃艮第,就算是同一块葡萄园风土(当然不同酒庄所占地块也会存在一定差异),优秀的酿酒师们都会用独到的见解和哲学去诠释:田间的管理措施,果实筛选,全梗发酵/去梗发酵,新桶/旧桶的使用比例,后期的陈酿等等,每一个环节都对最后的风格产生影响。

据不完全统计,酿成一瓶葡萄酒所涉及的决定超过800个。正因如此,才有“Roulot风”,“Leroy风”,“Coche Dury风”这些勃艮第爱好者们才懂的“黑话”。

Omakase的板前用餐环境中,厨师与食客有着面对面交流的机会,从而了解师傅对于食材的处理之道。即使各家的拿货渠道差异不大,但主理人会根据不同种类的食材,以及每种鱼料的大小及脂肪分布作相应处理。

从用盐用醋的量到浸渍时间,到特定鱼类的风干及炙烤,都会根据实际情况做调整。而不是单纯地“把鱼杀了,切片,盖饭团上”或“随便找个师傅做都差不多”那么简单。

因此,“刁钻”的酒客和食客认的绝对不仅是“Musigny”、 “Montrachet”、“青森大间” 和“羽立海胆”们,而背后主理“人”的力量才更具魅力和价值。

Beyond Omakase-

“勃艮第概念”的生活跨界

仔细打量周遭的话,“勃艮第概念”也早已渗透在我们生活的方方面面。

在我半个故乡的广东潮汕地区,凤凰单枞茶的名气伴随着潮汕菜在全国的流行而逐渐上升。多年前上茶山的时候,某位身为勃艮第爱好者的茶业大佬就跟我说:“宇宙的尽头是铁岭,农产品的尽头就是勃艮第!”。今天,凤凰山的单枞不但有单一村和单一园的概念,甚至还有从种植密度甚至单株筛选的极致分类。

同时在中餐领域,本土的食材正在受到更多重视。不但对于产地精细化的溯源越来越考究,且背后的农夫和渔夫也在逐步赢得更多尊重和回报。我们也看到越来越多的大师傅从幕后走到幕前,并乐意与消费者分享自己的料理哲学。

食不厌精,脍不厌细并不能拯救这个混沌的世界。但也许,它能够帮我们更好地热爱当下的生活,发掘自身味蕾的潜力,找回烟火生活中的美学情趣,并且更加珍惜和尊重风土物产的多样性。